球磨川の源流は、球磨郡水上村の九州山地です。

球磨盆地(東西約30km、南北約15km)を東から西へ、

盆地のほぼ中央の松の泉酒造のある、あさぎり町を経て人吉市へ流れていきます。

写真は、人吉市の中心部を流れる球磨川です。

太公望が、30cmを超える尺アユ釣りにチャレンジしています。

※人吉は「いで湯の里」・・・球磨川沿いには、温泉旅館やホテルが立ち並び、

街中には、立ち寄りOKの温泉が多数点在しています。

やわらかいお湯が、やさしくからだと心を癒してくれます。

- 詳細

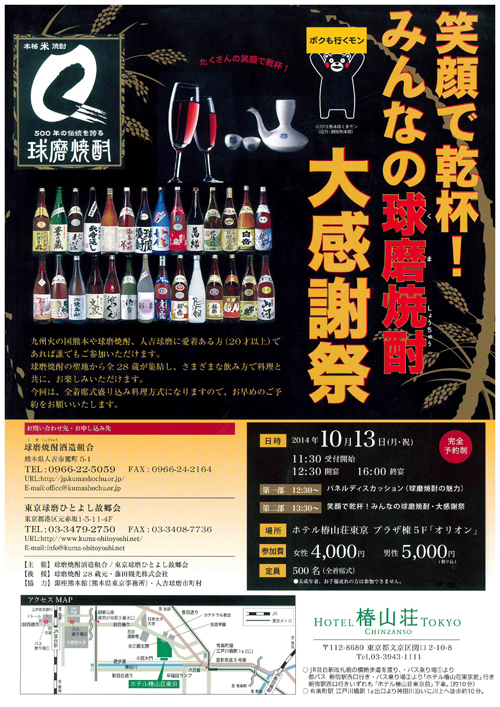

球磨焼酎酒造組合と東京球磨ひとよし故郷会共催、

銀座熊本館協力により

球磨焼酎の魅力を存分に楽しめる「大感謝祭」を開催いたします。

球磨焼酎の魅力を存分に楽しめる「大感謝祭」を開催いたします。

この日は球磨焼酎28蔵の商品が大集合!

球磨焼酎ならではの、深みを体感頂くために、減圧、常圧、フレーバータイプの他に

40度以上の焼酎その銘柄もご用意!その味は深みがあり、トロトロとした中に、

これが焼酎かと思わせる深みを会場でご体感いただけます。

一見、40度以上の焼酎は飲みにくいと思われがちですが

それらのものは直燗で飲むと味わいがマイルドになり食中酒として最適です。

それらを会場で飲み比べながら、ご自身にあう球磨焼酎銘柄をお探し下さい。

当日は球磨焼酎をベースとしたカクテルもご用意いたします。

熊本や人吉球磨に愛着のある方なら誰でも参加できます。

「くまモン」をはじめ、ゆかいなゲストも参加予定。

※完全予約制です。

日時:平成26年10月13日(月・祝) 11:30受付開始 12:30開演 16:00終宴

内容:1部 パネルディスカッション(球磨焼酎の魅力)

2部 感謝祭パーティ

新しい飲み方提案、タレント出演(予定)、抽選会etc

場所:ホテル椿山荘東京・プラザ棟/オリオン

東京都文京区関口2-10-8 TEL:03-6892-0075

申し込み方法:メール、電話、ファックスにて随時受付いたします。

参加費:女性4000円 男性5000円(税サービス料込)

※20歳以下の方はご入場できませんのでご了承ください。

【問い合わせ先】

〒868-0051 熊本県人吉市麓町5-1

球磨焼酎酒造組合 山口

TEL:0966-22-5059 FAX:0966-24-2164

http://www.kumashochu.or.jp/

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-11元赤坂MS4F

東京球磨ひとよし故郷会 秋山

TEL:03-3479-2750 FAX:03-3408-7736

- 詳細

写真は精選 水鏡無私 (せいせん すいきょうむし) の田んぼに、水を霧状に散布している様子です。

焼酎蔵に隣接する自社の田んぼの要所に備長炭を埋め、先ず、水をつくり、それから米をつくっています。稲の成長期には、一日数回、水を霧状に散布。田んぼ全体をマイナスイオンで包み、私たちが、滝つぼで感じる心地よさ、その環境を稲に与えています。

また、田んぼの草取りは、炎天下、蔵人の手で行うなど、手間暇かけて育てた米が、

球磨焼酎「精選 水鏡無私」の原料になります。

- 詳細

人吉・球磨の地は、四方を山に囲まれた、東西約30km、南北約15kmの盆地です。

標高1700mを超える九州山地などから湧き出す水が、多くの川となり、急峻な山を

駆け下りた後、盆地をゆったりと流れ球磨川に注ぎます。

写真は、人吉市の上戸越町辺りを流れる球磨川の支流の鹿目(かなめ)川です。

人吉・球磨地方では、このような川のある穏やかな風景をいたる所で見ることが

できます。

- 詳細

人吉・球磨地方は、蒸し暑い日が続いています。

しかし、この36mの高さから落ちる鹿目の滝の周辺は、ヒンヤリと

涼しい別天地です。

また、滝から出るマイナスイオンが、心と身体を癒してくれます。

※鹿目の滝 「日本の滝100選」の一つ。日本三急流の球磨川の支流、

鹿目川の上流(人吉市鹿目町)にあります。

- 詳細